秀丽郝氏翼龙研究取得新进展

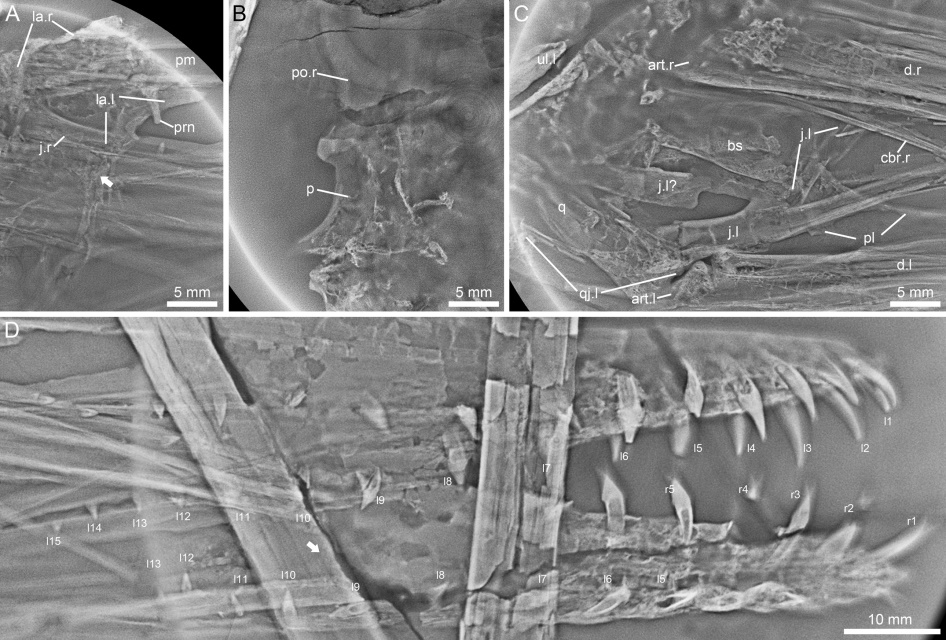

图1.秀丽郝氏翼龙正型标本和线条图(徐亦知供图)

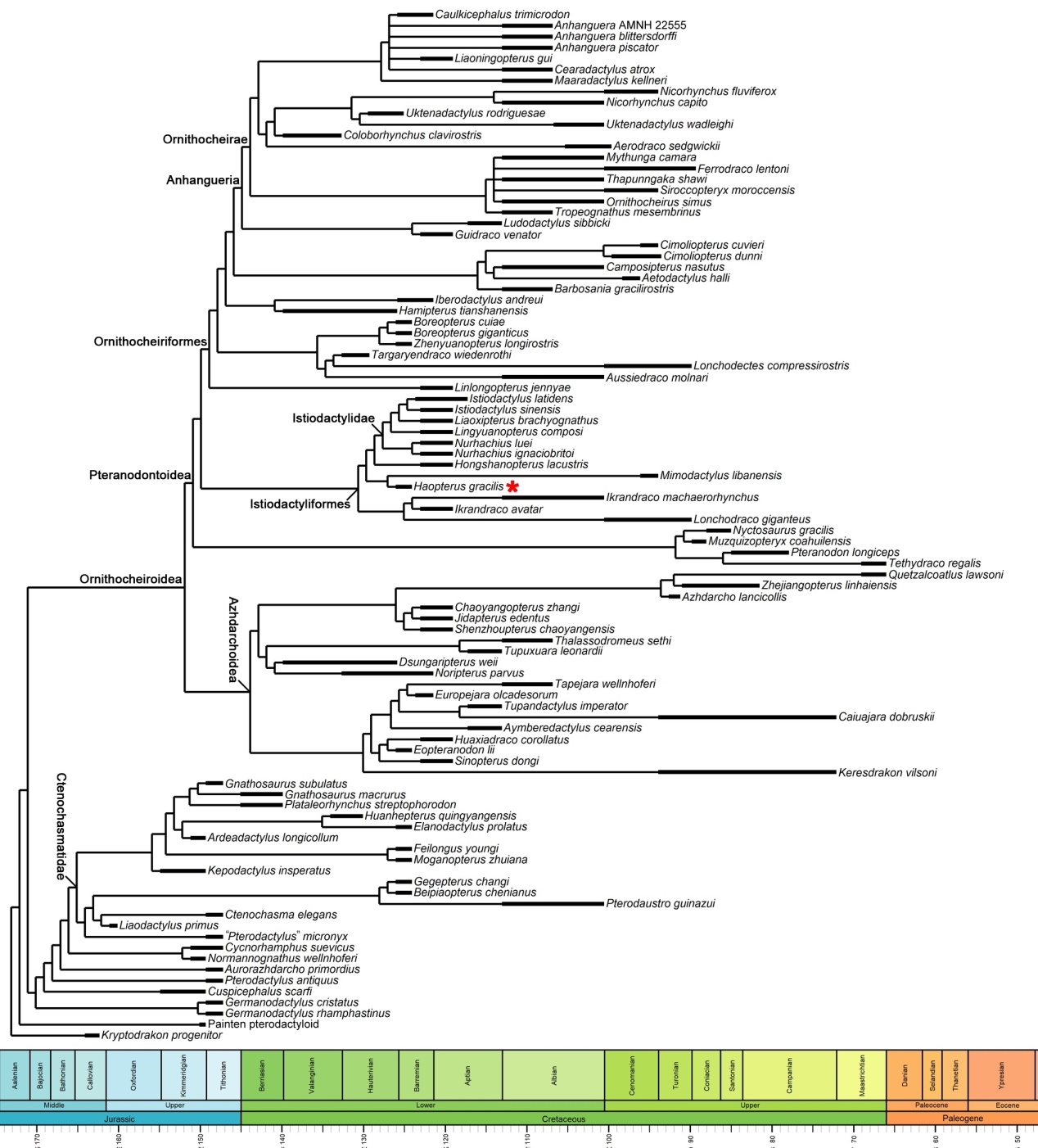

图2.秀丽郝氏翼龙头骨CL平板扫描结构。A,鼻眶前孔后缘结构;B,眶后骨和顶骨;C,腭面后部结构;D,齿列(徐亦知供图)

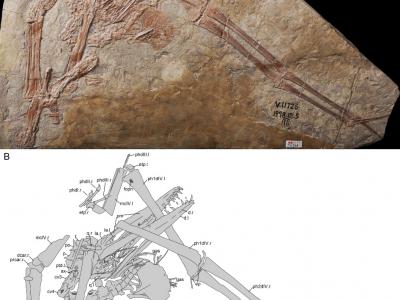

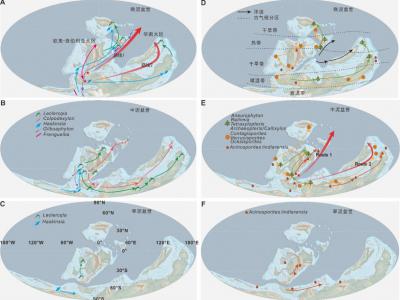

图3.翼手龙类系统发育图,标星号为秀丽郝氏翼龙(徐亦知供图)

(化石网cnfossil.com)据中国科学院古脊椎动物与古人类研究所:近日,国际学术期刊《白垩纪研究》(Cretaceous Research)在线发表了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所汪筱林团队的最新研究进展,对热河生物群著名的北票四合屯化石地点发现的第一件翼龙化石——秀丽郝氏翼龙(Haopterus gracilis)进行了再研究,并将其归入无齿翼龙超科的帆翼龙形类。

热河生物群是世界上翼龙化石数量最丰富、物种多样性最高的化石宝库之一,目前已经命名了超过40种翼龙。热河生物群中的翼龙发现始于上世纪90年代末,最早于1997年和1998年分别报道了主要保存头后骨骼的古翼手龙类成员东方翼龙,以及原始的非翼手龙类(蛙嘴龙科)的树翼龙。1998年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所辽西队在辽宁北票四合屯距今约1.25亿年的下白垩统义县组湖相沉积中发现了这件翼龙化石,在专业技术人员室内精细修理下,一具几乎完整的骨架呈现在研究人员面前。这是辽西队发现的首个翼龙,也是热河生物群中发现的首个较完整(包含近完整头骨)的翼手龙类化石。最早的研究成果于2001年发表,将其命名为秀丽郝氏翼龙,属名献给我国著名的古生物学家、教育家郝诒纯院士,以纪念她从微体古生物化石研究角度,对界定热河生物群年代属于早白垩世做出的重要贡献,而种本名意指该标本保存精美,后足娇小。

在初次报道时,研究人员认为郝氏翼龙与德国晚侏罗世索伦霍芬的翼手龙存在一定相似性,将其归入翼手龙科。然而,这一归属在后续研究中受到了很大争议,如一些研究者将郝氏翼龙归入鸟掌翼龙科,而另外一些研究者根据较短小的牙齿,认为是一种原始的帆翼龙科成员。在翼龙的系统发育研究中,郝氏翼龙的位置争议也很大,部分结果显示郝氏翼龙属于无齿翼龙超科,而另外一些结果则认为郝氏翼龙位于翼手龙类中更基干的位置。

本次重点利用CL平板扫描技术对郝氏翼龙化石进行了详细的形态学研究。结果发现郝氏翼龙正型标本为一幼年个体,翼展约1.35米,具备一系列典型的无齿翼龙超科成员特征,包括乌喙骨长于肩胛骨、胸骨在胸骨乌喙骨关节之后存在收缩、肱骨三角肌嵴大体呈梯形、肱骨中轴收缩等。在郝氏翼龙最早研究报道时提出的鉴定特征中,有许多根据后续的翼龙研究发现在无齿翼龙超科或更大的分类群中广泛存在,故这次研究将郝氏翼龙的鉴定特征修订为:齿根前后向收缩;头骨长而低,吻部较长约占颌关节前头骨长度的一半;上下颌前端尖;齿列较长,延伸至鼻眶前孔中部;肱骨三角肌嵴前缘较圆润。

为解决郝氏翼龙系统发育位置的争议,研究者合并了前人系统发育矩阵,获得目前翼手龙类系统发育研究特征数目最多的矩阵来进行系统发育分析,包含104个物种和418个特征。结果支持郝氏翼龙属于翼手龙类的无齿翼龙超科,可进一步归入帆翼龙形类。帆翼龙形类是一类生存于白垩纪的具有较短小牙齿的翼龙,该类主要包含了具有独特的强烈侧扁的三角形牙齿、被推测为食腐的帆翼龙科,以及其他一些相近的成员。之前已知的帆翼龙形类成员除少数报道见于英国和黎巴嫩外,其余均发现于我国热河生物群中年代较晚的九佛堂组。此次研究通过形态学对比,以及整理前人报道的零散翼龙化石记录,发现热河生物群年代较早的义县组也存在包括郝氏翼龙在内的不同类型的帆翼龙形类成员。

该研究第一作者为中国科学院古脊椎动物与古人类研究所博士研究生徐亦知,共同通讯作者为蒋顺兴副研究员和汪筱林研究员。本研究得到了国家自然科学基金面上项目和基础科学中心项目“克拉通破坏与陆地生物演化”、中国科学院战略先导专项(B)、中国科学院青年创新促进会等的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cretres.2024.105933