数据分析揭示泥盆纪植物传播模式

泥盆纪植物时空分布与传播路线

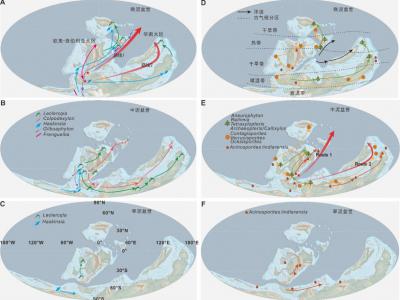

地史时期植物传播模式图

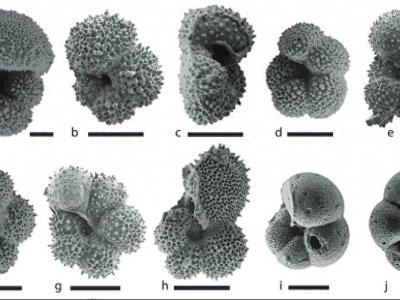

基于化石记录的植物繁殖体与传播媒介演化

(化石网cnfossil.com)据中国科学院南京地质古生物研究所:植物通过孢子、种子等途径散播、定植在不同的生境,塑造了不同的植物地理分区。传播现象广泛存在于现生植物中,如漫天飞舞的柳絮,蒲公英种子随风飘扬等都代表了现代植物的传播现象。在地质历史时期,植物是如何散播的呢?

目前,植物传播的研究主要集中于被子植物,且更关注于百年尺度内的植物传播现象,而对于地质历史时期植物的传播知之甚少。因此,全球化石记录数据成为识别地质历史时期的植物传播的独特证据。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所早期陆生植物演化研究团队研究员徐洪河、黄冰,博士研究生刘炳材、王凯、白姣,联合曲阜师范大学博士汪瑶,构建了全球泥盆纪植物化石记录数据集,对泥盆纪植物化石记录数据进行了选取和梳理,并开展了时空分布、网络、多样性、和古地理方面的综合分析,识别出了泥盆纪植物的传播模式和古植物地理分区。研究成果发表于国际古生物领域专业期刊《古生物学》(Palaeontology)。

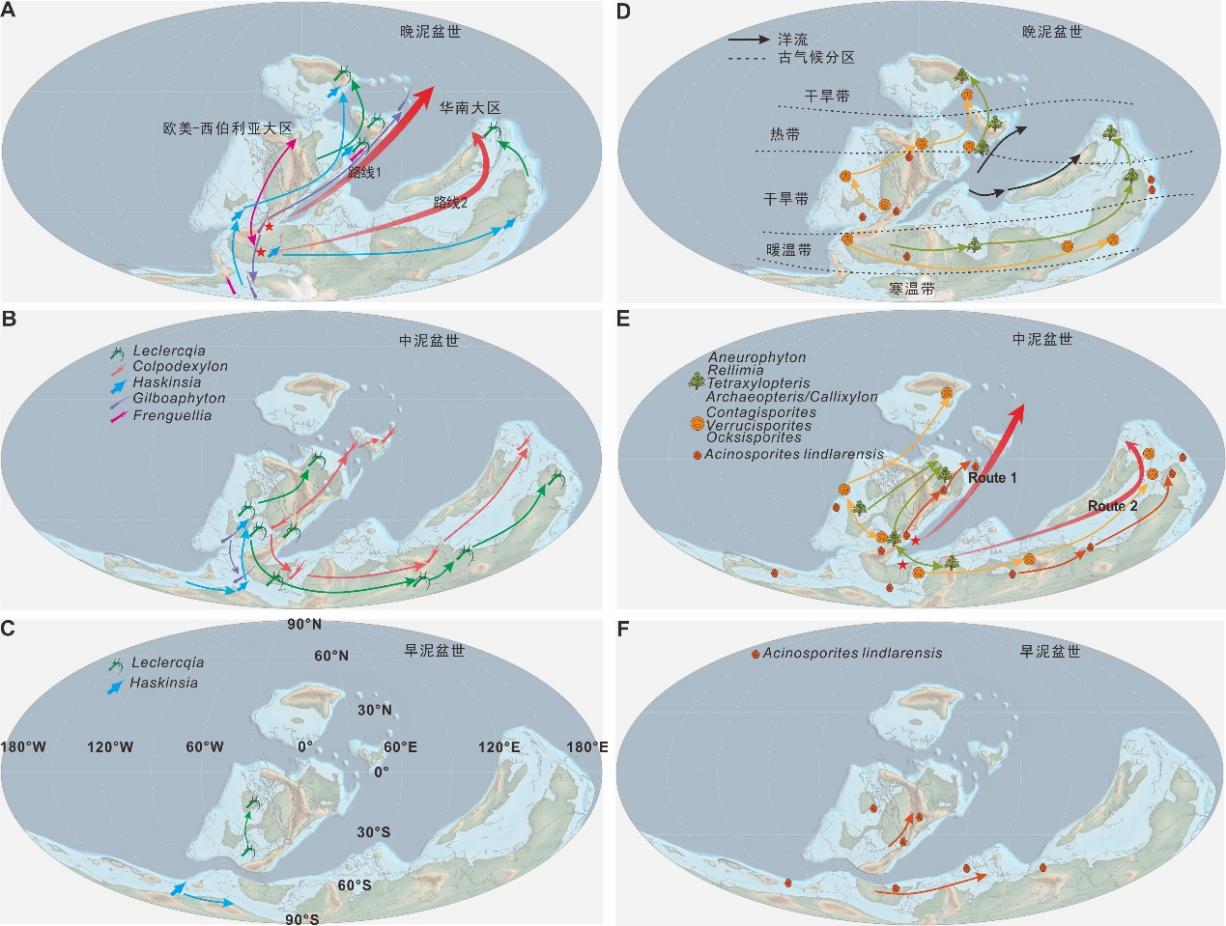

研究表明,草本石松和前裸子植物多样性在中泥盆世吉维特期到达了顶峰。其经、纬度分布显示,草本石松早泥盆世时期主要集中分布在南半球中高纬度地区,随后在中—晚泥盆世分别向北、向东扩散到北半球,最终全球分布;前裸子植物自中泥盆世到晚泥盆世也呈现出向东扩散的趋势。随着泥盆纪植物的全球扩散,其植物地理分区也逐渐形成,通过网络分析和聚类分析等定量手段,华南植物大区和欧美—西伯利亚植物大区在中泥盆世时期已经形成,并被识别出来。

基于泥盆纪植物的时空分布模型,草本石松、前裸子植物和不同孢型在泥盆纪时期的全球扩散存在两种传播路径。路径1呈顺时针方向,由南美或北美等地开始,经波罗的海大区、哈萨克斯坦、准噶尔等板块,到达西伯利亚板块;路径2呈逆时针方向,由南美或北美等地开始,经由冈瓦纳大陆北缘传播至澳大利亚或华南板块。这两条路径的形成与泥盆纪时期的海陆分布具有密切联系。

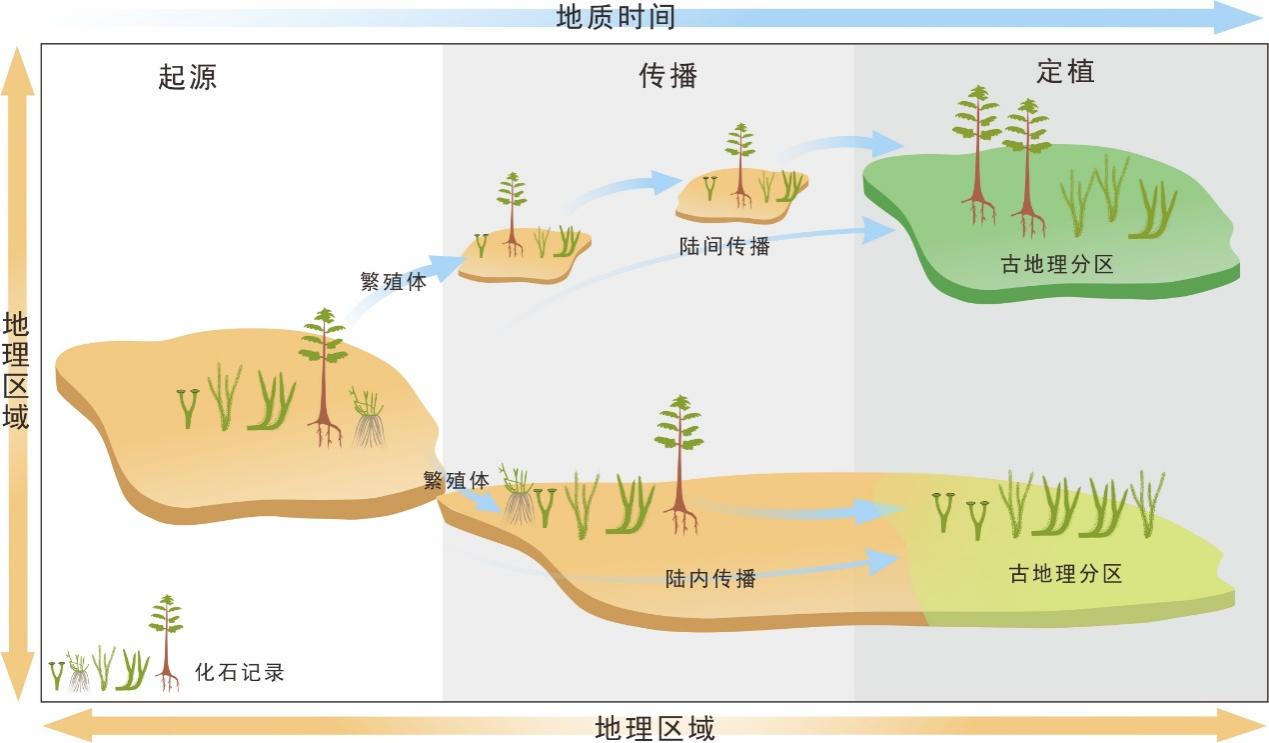

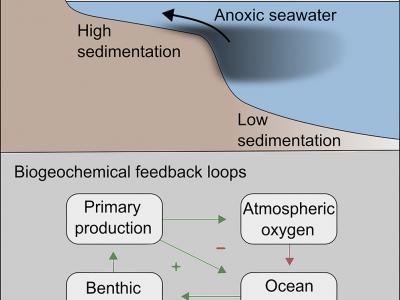

研究团队还基于泥盆纪植物的传播,识别出了深时植物的两种传播模式:陆内传播和陆间传播。陆间传播依靠风、洋流等因素驱动,泥盆纪时期准噶尔一系列火山岛弧为典型的陆间传播塑造了路径。陆内传播则是由植物根系、风、淡水或动物等为传播媒介,比如,泥盆纪时期植物沿冈瓦纳大陆北缘的传播即为该模式。

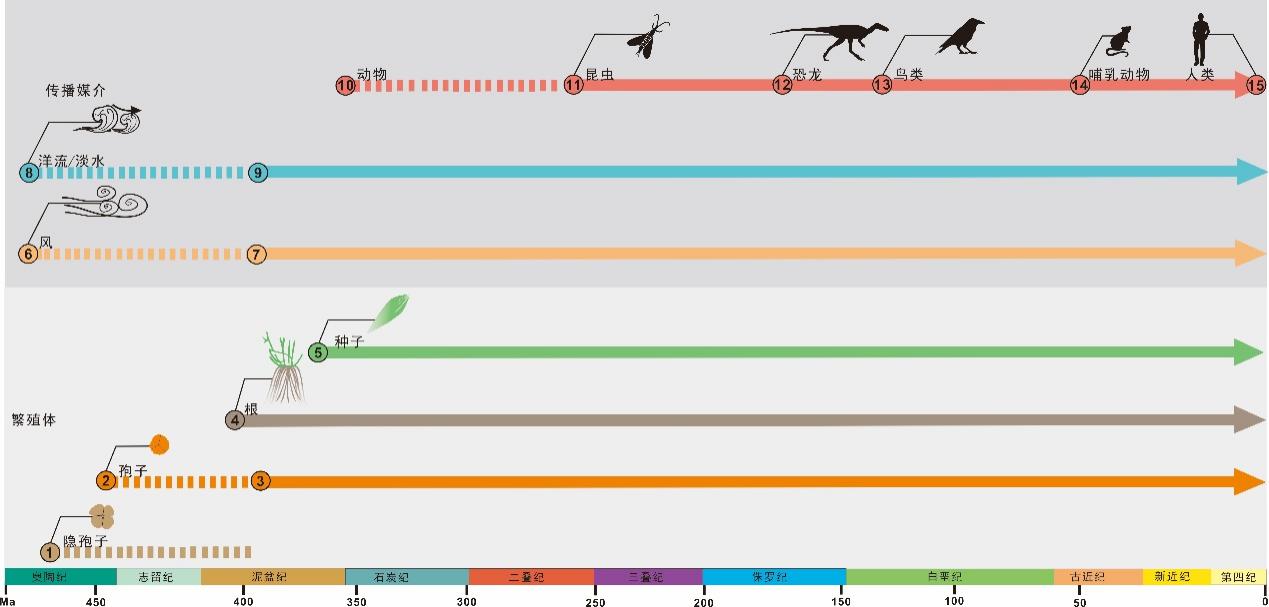

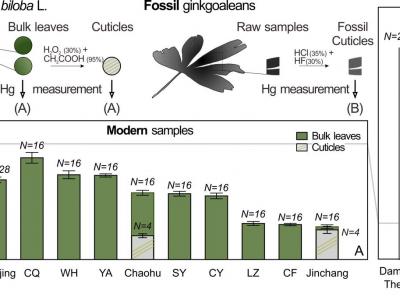

研究团队系统总结了深时植物传播的演变过程,推断认为,陆生植物自隐孢子阶段可能已由洋流、风等因素驱动,开始了全球传播过程,随着植物繁殖体的不断演化,以及传播媒介多样性和复杂性不断增加,共同促进了植物定植生境的扩大和多样性的增加。

本研究得到了国家重点研发计划专项支持,也是深时数字地球(Deep-time Digital Earth, DDE)国际大科学计划的系列研究成果之一。

论文相关信息:Liu, B. C., Wang, K., Bai, J., Wang, Y., Huang, B., & Xu, H. H. (2024). Plant dispersal in the Devonian world (c. 419–359 Ma). Palaeontology, 67(3), e12699. https://doi.org/10.1111/pala.12699.