穿越时空“远古问诊”,探寻恐龙等古生物“生病”之谜

游客参观“远古问诊——古生物有‘病’专题展”。

(化石网cnfossil.com)据四川在线(记者 宁宁 摄影 卢春阳):当人生病了,会去人类医院;当宠物生病了,会去宠物医院……那在远古时期,要是生物生病了,该怎么办?我们如何知道远古生物“生病”了?

一周前,好消息从自贡恐龙博物馆传来:该馆策划的“远古问诊——古生物有‘病’专题展”获评2023年度四川省博物馆“十大陈列展览精品”。

作为国内首个原创古生物病理展,该展以“问诊”古生物为主题,通过“古生物学+古病理学+现代医学”的跨界融合研究,创新科技手段,带领观众走进“诊疗室”,去探寻古生物的“疑难杂症”之谜。自去年9月开展以来,展览已吸引游客150万人次。

这是“远古问诊——古生物有‘病’专题展”的四川巨棘龙股骨(复制品)。

恐龙也会骨折

我们如何知道远古生物“生病”了?

业内人士说,随着越来越多的化石被发现,奇异的化石标本也越来越多,其中“有病”的化石标本因为具有明显的外部特征,易于分辨而受到关注。

“有病的化石标本是动物受伤后继续生存、骨骼发生病变的现象,例如骨瘤、骨疽、骨痂、骨髓炎、寄生病、脊椎变形等。”自贡恐龙博物馆研究部副主任、研究馆员郝宝鞘说,以骨折为例,现代医学上依据骨折前骨组织是否正常,分为外伤性骨折和病理性骨折。其中,骨结构正常、因暴力引起的骨折,称为外伤性骨折;发生骨折以前,骨骼本身已经有了一定的骨病,造成骨头的耐受力减弱,继而发生了骨折,则被称为病理性骨折。

在展览中,四川巨棘龙化石就是典型的病理性骨折。

这是一种生活在侏罗纪晚期、较原始的剑龙,个子不大,因尾部末端长着四根尖锐的尾刺,以及一对巨大且独特的“逗号”状肩棘,又被称为恐龙“刀客”。

从2018年开始研究,郝宝鞘团队发现四川巨棘龙化石的左右股骨存在明显不同。“通过对比其左、右股骨,发现它们在外形上存在很大区别,左股骨中间区域明显膨大,对比右股骨有明显增粗的迹象。”郝宝鞘说。

为何会增粗?寻找答案并不容易,难点有二:

首先是方法。此前,针对化石骨病的研究一般局限于形态学描述,或者采用骨组织学的方式进行研究。由于化石属于重要的文物,又不能进行切片等破坏性研究,因此这种研究说服力不足。

第二,为何不借助仪器手段?“精度不高,CT拍片穿不透化石。”郝宝鞘说,原计划拿到北京去“扫描”,但碰巧自贡市第一人民医院放射科引进了新设备,“我们想着尝试一下,对四川巨棘龙左右股骨进行了3D成像、常规CT和能谱CT扫描。”

郝宝鞘记得,当天下午将化石送到医院,直到晚上返回,这期间为“打穿”化石,连续用最大值拍了五次,“这也是国内第一个用能谱CT去测量化石的做法。”

CT显示,病变集中在四川巨棘龙的左股骨侧,有较明显的多发囊样结构,在现代医学上被称为骨的囊样变。这种病理现象在骨纤维异常增值、多发骨囊肿等骨病中都可能出现。

更为重要的是,此次拍片打出了能谱数据,为古病理研究提供了分析依据。

“要知道分析是最难的,利用数据测量,区别出次生物质,需要考虑化石的沉积成分、物质成分等因素。”郝宝鞘说,根据能谱数据,发现其右侧股骨中也出现了一些类似病变区的阴影,推测可能是得了一种可以扩散的骨病,而“扩散”往往是恶性肿瘤的特征。

团队在骨病的基础上进一步分析,观察到其病变区出现了扭曲、错位和位移。“我们进一步推测是由于恶性骨肿瘤造成骨的结构改变,强度减低,造成了骨的应力不良,从而发生骨折。”郝宝鞘说,团队还将研究成果以《恐龙化石骨折的不同类型》科研论文的形式,在线发表在英国SCI期刊《历史生物学》上。

这是“远古问诊——古生物有‘病’专题展”内“恐龙拍CT”的互动装置。

科普还原受伤过程

不少古生物“身上”还出现了由外伤引发的病症。

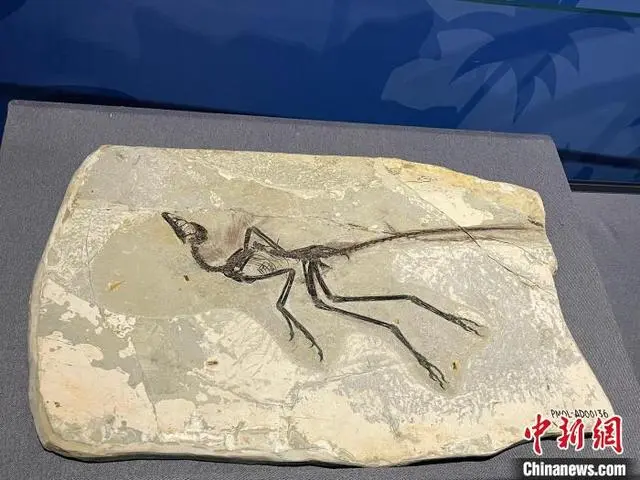

记者从展览上看到了一张特别的翼龙化石标本图片。“图上展示的化石标本来自白垩纪早期,是古生物专家在巴西东北部地区的采石场里得到的,完美地记录了翼龙受伤时刻。”郝宝鞘说,根据受伤特征,专家推测,这只翼龙可能存在误食现象。

究竟为何会误食?展览的科普漫画模拟了全过程——

只见这只翼龙从空中快速俯冲下来,误把树枝当成了鱼。当它准备往嘴里吞咽时,却发现怎么也吞不下,甚至连嘴巴都合不上了。紧接着,它着急地来到岸边着陆,尝试着用前爪挠掉卡在嘴里的东西,奈何这条看似肥美的“鱼”卡得很紧,直直地立在嘴巴中间,刺穿了下颌。“从化石能看出,翼龙的下颌被扎穿,且树枝下端不平坦。”郝宝鞘说,说明它使劲摩擦下颌,企图挣脱嘴里的异物。

大至恐龙骨折,小到虫子也会因伤生病。

展览的“急诊科”里,一个来自山东莱芜的寒武纪时期的三叶虫标本吸引了观众。“不同于因保存时不小心弄断的光滑切面,这个三叶虫标本能明显看到其边缘膨大、愈合的迹象,说明是外力让它受伤了。”郝宝鞘进一步解释,有可能是它在古海洋里游弋时被顶级掠食者咬了一口。

当前,依托大量的化石标本和技术手段应用,我国对恐龙等古生物的研究处于世界前列。郝宝鞘说,接下来要推动展览走出去,譬如近如泸州、远至新疆等地。同时还将聚焦古环境复原研究,用先进的技术手段复原恐龙生活的环境,并进行模型开发,开展科学复原,更好地推动恐龙等古生物研究。

家长带着小朋友参观自贡恐龙博物馆。

链接:“镇馆之宝”奠定展览基础

为何能举办这一展览?在郝宝鞘等人看来,正是基于丰富且珍贵的馆藏。

什么才算“镇馆之宝”?“主要考虑其科研价值、保存完整程度等因素,这些保存完整的化石标本能展现古生物的骨骼特征、反映演化发展的重要信息。”自贡恐龙博物馆研究部主任、研究馆员江山说。

展览上,左肩胛骨出现了明显骨质增生现象的和平永川龙就是“镇馆之宝”之一。“它非常厉害,是侏罗纪时期四川盆地的霸主,是处于同时期食物链金字塔顶端的存在。”江山说,1985年自贡市和平乡村民修建房屋时发现几块恐龙的尾椎化石,上报自贡恐龙博物馆。之后由自贡恐龙博物馆采集修理,获得一具较为完整的肉食性恐龙骨架。“因其保存较完整,传递了大量兽脚类恐龙的特征信息,在兽脚类恐龙演化中占有重要地位,科研价值非常高。”

其中,和平永川龙头骨的保存情况更是世界级的。记者看到,其头骨有1米多长,若要环抱,得用两只手,其牙齿锋利、呈匕首状。“强壮的下颌骨和牙齿设计说明其具有强大的咬合力。”江山说,值得注意的是,头骨上的眼孔、眼前孔等开孔大,“这不仅能减轻头部的重量,还反映其视野宽、视力好,有利于捕食。”

与恐龙化石打交道20多年来,江山认为,研究工作不是一帆风顺的,野外调查发掘工作也很辛苦,但一旦有了发现,一切都是值得的。接下来,他和团队将运用新的技术手段和研究方法,对以前的标本进行重新观察,发现以前没关注到的价值点。